1930-40年代,不少来华的西方人对中国共产党感兴趣并到访了中共根据地,他们在根据地的经历以及关于这些经历的作品,在当时产生了很大影响,促成许多人了解、向往中共。这些西方人为什么亲近中共?他们如何理解中共?要回答这两个问题,除了从他们自身的立场与想法中寻找答案外,更重要的是揭示其立场的来源或立场形成的机制,而这便与20世纪前半段的若干国际性的历史趋势有关。

当时,西方人关于中共和根据地的写作塑造了红色中国经典的正面形象,这也是我们现在对当时共产党的诸多认识的来源之一。但若更仔细地看,这些作者的身份、背景,以及对根据地的体验都相当不同,他们对红色中国的描述其实有多个层次。本文不求全面详述这些作品,而是选择三类在出发点、视角、经历与兴趣上完全不同的写作加以讨论,重点是探明各类写作背后的不同立场及其形成的渊源。本文以斯诺开篇,他是考察西方人书写红色中国不可绕过的人物,同时也代表了现代新闻的立场与方法。第二部分探究一位有机会比斯诺更早为中共立传的作者弗来敏,他代表了一种当时颇为老派、正在逝去的关注中国的目光。第三部分讨论两位英国人的晋察冀之旅,特别关注照片这类图像材料如何呈现晋察冀的地理与风景,以及照片表达的晋察冀根据地的气质。

斯诺:现代新闻的发现之旅

长征后的中共成为舆论热点,得力于1936年埃德加·斯诺(Edgar Snow)在陕北的采访和《红星照耀中国》(RedStar Over China)的出版。长征之前,红军很少能在国内媒体上介绍宣传自己,国内的知识界和中产阶级受国民党宣传或中产阶级报刊的影响,亦对中共和红军的印象不好。1长征结束后,毛泽东意识到共产党需要有新的形象,因此在红军到达陕北不久,就产生了大力宣传长征的愿望,其主要目的是赢取外界对红军的援助。1936年3月中共中央打算向参加过长征的同志征集关于长征的文字,编辑长征回忆录,但因不紧迫就搁置下来。到8月份,毛泽东和政治部主任杨尚昆联名向各部队发电征稿:“现有极好的机会,在全国和外国举行扩大红军影响的宣传,募捐抗日经费,必须出版关于长征[的]记载。”2这个好机会,就是斯诺的到访。

1928年斯诺来到上海,在美国人办的《密勒氏评论报》工作,两年后在云南、东南亚和南亚做了一次长时间的旅行,1933年到了北京,在燕京大学新闻系任教。斯诺的这些经历,不是外国人在异域的漫游旅行,无论在上海、北京,还是东南亚、印度,他的身份与行动都有一个鲜明的专业背景,即新闻业。斯诺的本科教育在密苏里大学新闻学院完成,这是世界上第一所专门的新闻学院,可以说,来中国前,斯诺在美国接受了当时世界上专业性最强的新闻学教育。20世纪前半期,美国在东北亚的新闻行业几乎完全由这个学院的毕业生主导3,斯诺称之为“密苏里的新闻垄断”4。初来中国的记者斯诺,天然地处在一个已经形成并在壮大中的中美新闻行业交往合作的网络中:密苏里新闻学院院长威廉斯(WalterWilliams)的介绍信帮助他拓展在华美国媒体圈的人脉与工作机会;《密勒氏评论报》的老板约翰·鲍威尔(John Powell)是他的校友;以1933年移居北京为界,在中国的前五年,斯诺依靠密苏里圈子在远东新闻领域的牢固网络,逐渐在英语媒体中站稳脚跟,为他们提供中国消息;1933年他受聘至燕京大学新闻系当讲师,这所学校的新闻系由斯诺的母校援助建设,同时他还继续为中国和美国的英文刊物做中国观察员。在燕京大学的几年,斯诺赶上了因日军南进激发的激烈的学生运动,通过运动的学生,斯诺接触到了不少左翼人士,这些左翼不是他在上海认识的左翼知识分子,而是一些拥有组织身份的干部,这些干部的身后就是当时已经完成了长征的共产党与红军。5

概括而言,1928-36年的八年里,依托密苏里新闻业者的关系,斯诺发展起一个惊人的社会网络。这包括稳固的英语媒体圈子;在上海结识的宋庆龄,以及包括鲁迅在内的中国左翼文学家们;以燕京大学为中心的学院氛围浓厚的在京美国社群和基督教圈子;北京高等学府中明显左倾的爱国学生。这意味着,在1936年赴陕北前,斯诺已经有了八年的在华经历,形成了比较稳定的对东亚、中国和共产党的判断。在下面的分析中,我们将看到,这些判断不是斯诺一个人的想法,而是分享着上述他的不同社交圈的政治态度。并且,斯诺的政治态度与他的记者身份,特别是他在这个身份之下对中国的观察,是直接关联的。

初到上海,斯诺很多关于中国的想法源于美国在华新闻人持有的普遍观念,1920-40年代在华的美国记者特别关心日本、苏联和中国的区域局势,以及美国如何处理自己的东亚角色,英国在亚洲的强势让他们很在意,较晚来远东的美国人需要在各个方面和英国人竞争。《密勒氏评论报》的美国记者希望中国强大,反对其他国家对中国的独霸。斯诺的老板约翰·鲍威尔与国民党关系密切,非常支持蒋介石政府。斯诺认可这种“亲华”立场,但不喜欢国民党。作为记者,他的采访工作接触到的主要是社会底层和国民党官员。1929年,斯诺采访了绥远的大饥荒,在萨拉齐目睹了令人震惊的惨状,他看到“一些村庄公开地买卖人肉”6。采访灾荒对斯诺来说是一个偶然事件,但似乎正是这个偶然事件,奠基了斯诺对中国的基本感受。在随后几次和政府官员的交往中,国民党干部没能给他留下好印象。同时,1930年代欧洲迅速兴起的法西斯主义让斯诺警惕,而当时的国民党正大量地学习德国经验,斯诺逐渐把蒋介石与希特勒、墨索里尼归为一类。他后来在回忆录里说这一时期是在“法西斯主义与共产主义”中选择了后者。7

1933年斯诺到燕大新闻系做讲师,认识了许多爱国学生,认为他们是真正能够改变中国的新的中国人。斯诺夫妇参与到学生们激烈的街头政治中,运动结束不久,斯诺获得了前往陕北的机会。在与左翼学生的接触中,斯诺看到了中国的希望,在随后对中共的访问中,斯诺沿着这个思路,发现了更有力量挽救中国的中国人。就像在“一二九”运动中尽力帮助学生一样,斯诺倾力维护处境艰难的中国共产党,并完成了第一本实地采访、报道中共的作品——《红星照耀中国》。

在去陕北前,斯诺对中共的兴趣主要在三个方面:中国与西方国家的关系、中共的社会政策,以及中共与苏联的关系。临行前,他给了中共方面一份问题清单8,这些问题提出的角度明显体现出斯诺作为美国记者的身份感,他是为美国媒体供稿的,面对的是关心中国政治、中美关系、共产党问题的美国人。因此,在中共如何对待西方国家的问题上,美国在华既有利益是他关心的重点。但是,当斯诺离开陕北时,之前的关心已退居次要位置了。在苏区逗留了近四个月,斯诺去了保安、吴起和红军在甘肃、宁夏的前线,见到了毛泽东、徐特立、林彪、林伯渠、彭德怀、徐海东、徐向前、陈赓等几乎所有重要的红军领袖。采访期间,中共全力配合斯诺,展示了各种有可能引起斯诺兴趣的东西。这意味着,斯诺获得了超越预期的巨大信息量,此前对中共与美国关系的关心不得不后退,让位给中共的革命历史。

斯诺1936年6-10月对陕北的访问主要通过两种方式展开:谈话和观察。在前一种活动中,中共是主动方,向斯诺提供信息。在后一种活动里,斯诺是主动者,在语言不通的情况下,他通过观察来判断和评价中共。而就成书后的《红星照耀中国》看,中共提供给他的信息毫无疑问成就了最有分量的几个章节:介绍共产党基本政策的“在保安”(IN“DEFENDEDPEACE”)、第一次向外界完整披露毛泽东生平经历的“一个共产党员的由来”(GENESIS OF A COMMUNIST)、介绍世界瞩目的红军“长征”(THELONG MARCH)、介绍陕西苏区历史、现状与政策的“红星在西北”(RED STAR IN THE NORTHWEST)。其中,最重要的当属毛泽东和斯诺的对谈。这是中共第一次完整讲述其革命历史。毛泽东和斯诺一共进行了5次谈话,主题分别是:毛泽东个人的经历、长征、论反对日本帝国主义、论统一战线、中国共产党和世界事务。毛泽东还给了斯诺一份完整的自述,斯诺几乎没做修改就发表在各大英文报刊上。虽然1937年毛泽东还未完全建立绝对权威,但斯诺的写作已经使毛泽东成为舆论上中共的唯一领袖。不仅毛泽东的生平成为最先见报的重磅新闻,毛泽东的照片也广为流传。毛泽东的自述涉及他的个人生命史、共产党的成长史和中国革命史。斯诺发现在谈论江西苏区时,“毛泽东的叙述开始超出‘个人史’的范畴,逐渐升华为一个异常伟大的运动,虽然他在此运动中占主导地位,但却看不到作为个人的存在。”9毛泽东向斯诺梳理了陈独秀和俄国顾问鲍罗廷的错误、中共从秋收起义到古田会议、李立三的错误以及党从长征到陕北苏区的成功。权威的中共发展史与毛泽东的领袖形象共同诞生。

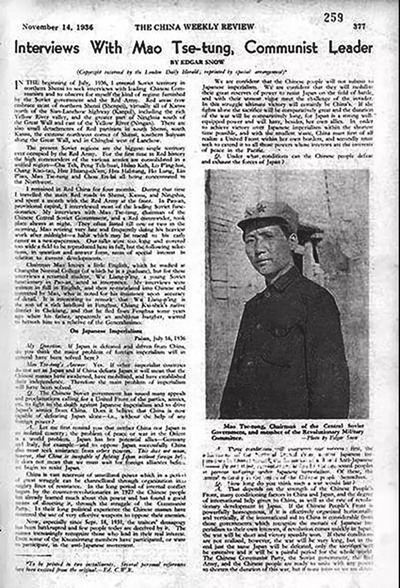

图 1:斯诺采访毛泽东的长文刊发在 1936 年11 月 14 日的《密勒氏评论报》上

图 1:斯诺采访毛泽东的长文刊发在 1936 年11 月 14 日的《密勒氏评论报》上

采访苏区前,在华的八年经历使斯诺形成了对中国政治的基本判断。他认同中共革命,不信任国民政府。这一方面体现了在华美国记者的普遍观点,另一方面,也和斯诺个人倾向左派的社交网络有关。我想再次强调,斯诺的记者身份在某种程度上决定了他的态度和行动。新闻的使命要求他见人所未见、写人所未写。斯诺的陕北行揭开了中共和红军的神秘面纱,他的采访和写作具有奠定范型的意义。在他之后,海伦·斯诺、福尔曼、史坦因等诸多西方记者的写作使“红色中国”成为持续性的话题,访问毛泽东则是所有接近中共的西方人的愿望。随着这些记者成为新闻和出版领域的远东问题专家,他们对更多人产生影响,通过他们接触中国的西方人难免产生与他们相似的立场。比如,奥登和衣修伍德受过史沫特莱、斯诺和艾黎的接待。他们在1970年代坦陈,当时关于中国的认识完全受西方记者影响,坚信共产党是中国之未来。10