本文的目的是为了回应“保马”微信公众号推送的卢荻《“中国工资”,意义深远》一文(首发于《明报》,以下简称卢文)。卢文以国际劳工组织发布的《全球工资报2018/19》出发,认为08年金融危机以来中国工人工资水平快速增长的现实,与世界其他国家工资增长陷入停滞的情况对比,显现了新世纪以来中国政经体制不同于新自由主义模式的优势。卢文尤其指出:“自新世纪以来,劳动法的实施逐步强化,还有新通过的劳动合同法,以及工会普及率回升、集体谈判机制、最低工资标准等等,应该是使得工资增长从缓慢转为快速的重要甚至是主要力量。”

本文特别指出两个事实作为对卢文的基本回应。第一,08年以来中国工人尤其是外出农民工工资快速增长的趋势已经发生逆转。根据16、17两年的农民工监测报告,16、17两年外出农民工的名义工资增长率分别为4.34%和4.92%,经由居民消费者物价指数(102和101.6)调整之后,低于同期人均实际GDP的增长率(16、17两年均为6.2%)。第二,新世纪尤其是07年《劳动合同法》(08年实行)颁布以来,对劳工形式上的保护确有加强,但从《劳动合同法》的实施情况来看,这种保护依然是低水平的,并且《劳动合同法》在有关劳务派遣方面的“黑洞”(借黄宗智语),不仅没有促进用工的正规化,反而开启了自“民工潮”、国企改制以来的第三股非正规用工潮流。

工资增长的基本面貌

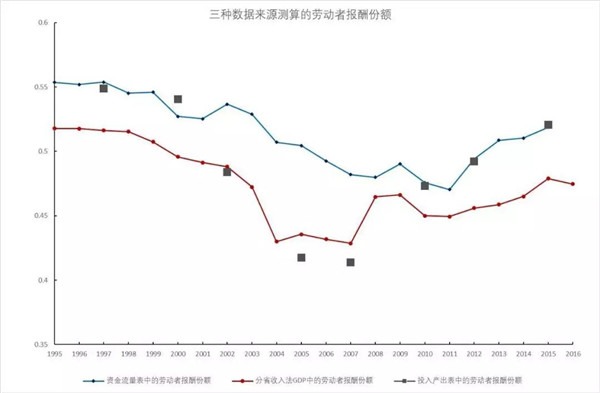

一国的国民收入可以分成两个基本部分。其一是弥补生产过程中劳动消耗的劳动者报酬,主要表现为工资以及相应的社会保障、福利收入,在中国的统计口径中也包括农民的经营性收入。其二则是国民收入(准确地说是国内生产净值)在扣除劳动者报酬之后的剩余,包括企业利润、利息、地租以及税收。不考虑细节上的口径差异,基于中国国民经济核算三种数据来源测算的劳动者报酬都表明我国劳动者报酬份额自90年代中期以来经历了一次倒U型的变化过程(见下图)。1995-2005年十年间,劳动者报酬份额持续下降,但大约从08年开始趋势发生逆转。

在讨论中国工人的工资问题时需要考虑到中国劳动力市场二元分割的状况。中国劳动力的一部分是具有正式劳动合同或正式编制,享有充分劳动保障和福利的正规用工。这部分劳动力主要在政府及事业单位、国有企业、联营企业、股份有限公司和有限责任公司等部门就业。在增量上,正规用工主要由大学以上学历的毕业生来补足,统计上可以由城镇单位就业来近似表示(注意城镇单位就业不包括私营单位,私营的概念又比民营窄)。中国劳动力的另一部分则是以国企下岗职工再就业、农民工以及近年来日益兴盛的以劳务派遣工为主的非正规用工。与正规用工相比,非正规用工在工资待遇、劳动保障方面有相当程度的差距。非正规用工的主要来源是农村剩余劳动力的进城务工。2017年,中国农民工总量达到2.74亿(其中外出农民工1.7亿),占到所有城镇就业的64.5%。此外,非正规经济也可以来自正规经济的非正规化,例如新世纪初国企改制下的下岗工人和下文还将详细讨论的劳务派遣工。据黄宗智(2017a,2017b)的估计,2014年中国城镇就业中的非正规用工比例达到四分之三,总数是全球所有发达国家非正规用工的6倍。3比1的格局至今未有任何实质性改变,甚至有扩大的趋势。

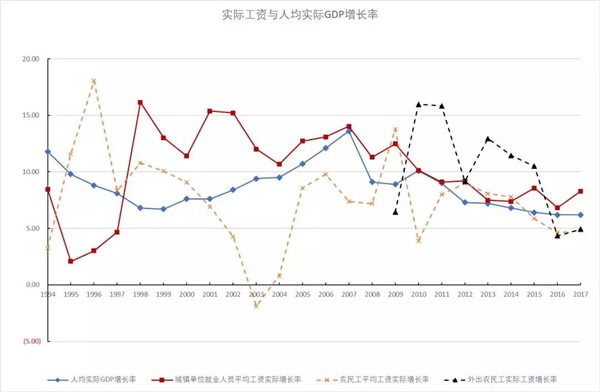

理论上,在假设工资收入作为劳动者报酬主体的前提下,工资增长率超过人均GDP增长率,劳动者报酬份额会上升,反之则下降。由下图可见,不同劳动力的工资增长与人均GDP增长变化基本可以解释中国劳动者报酬份额的倒U型变化。

首先,城镇单位就业平均工资增长(图中红线)自1998年开始就一直快于人均GDP增长(图中蓝线)。但需注意,城镇单位就业经由国企改制后在比例上有较大程度的下滑[1]。

但是,最需要注意的是上述农民工工资(尤其是外出农民工)增长超过人均GDP的情况已经在16年之后宣告结束。16、17两年农民工和外出农民工的工资涨幅均低于同期人均GDP的增长。这说明除了在绝对数字上中国工人工资涨幅高于世界其他国家之外(正如中国GDP涨幅高于世界其他国家),在趋势上中国工人的工资增长与《全球工资报告2018/2019》指出的全球工资增长率历年下滑的情形是一致的。逆转情况的出现至少还表明农民工工资增长的背后有着较为复杂的动态原因,并非像卢文所说的简单来自国家对劳工保护的加强。

农民工劳动力的供给结构特点与工资上涨的原因

因为中国城镇就业中非正规经济占到了四分之三,非正规经济又以农民工为主体,因此本节分析中国农民工劳动力的供给结构特点,并且试图初步解释08-15年农民工工资增长的原因。

农民工意指拥有农村户籍却主要从事第二、三产业的工人,既包括离土不离乡的本地农民工,又包括离土又离乡的外出农民工。这与世界范围内广泛存在的移民工人类似,其最主要的特点是工作场所和主要生活场所相分离。一个典型的农民工家庭结构是,年轻夫妇双方或其中一方在城镇务工,他们的父母和孩子则生活在农村。因为农村的生活成本远低于城镇,尤其是中国农村集体经济依然保障村社成员拥有宅基地和耕地的权利,这就使得农民工与完全城市化的工人相比,可以承受更加低廉的工资。这是中国劳动力成本低廉除人口红利之外更为具体的制度原因。

上述结构意味着农民工家庭的糊口成本(即所谓劳动力再生产成本),与家庭成员在城乡之间的分布有关——留守的人数越少,其生活开支就越多地发生在城市,生活成本就越高,也就要求更高的工资。如果发生举家外出务工的情况,劳动力再生产成本更是会发生质的变化。[2]于是从农民工总量上看,随着农民工数量不断增加,农民工中留守人口和举家外出的家庭比例会增大,进而导致整体的劳动力供给价格上升。

图片来源:《做工的人》,摄影:赖小路

图片来源:《做工的人》,摄影:赖小路

除上述农民工劳动力的供给特点外,还应该考虑到农民工家庭的年龄结构。很显然,农民工家庭外出务工的主力是40岁以下的青壮劳动力。只有这一部分劳动力才真正符合发达地区产业发展的需要。于是,远在农村剩余劳动人口整体耗尽之前,会首先出现青壮劳动力的紧张。这正是08年以来农民工供给的实际状况。根据历年农民工监测报告,2008年外出农民工中40岁以下比例占70%,50岁以上比例占11.4%,而到了2017年,外出农民工中40岁以下比例已经下降到52.4%,50岁以上农民工已经占到21.3%。农民工人口中高年龄段比例增加意味者农民工将更加看重社会保障等工资之外的因素。此外新生代农民工越来越成为农民工的主力,不像老一代农民工愿意承受高强度、高压迫的工作条件,完全在市场化环境下成长起来的新生代农民工表现出十分不同的特点。

因此,我们有理由认为农民工从总量、家庭结构、年龄结构等方面日益形成的供给紧张局势是08年以来外出农民工工资迅速增长的主要推动力量。加之国内经济尤其是制造业增长率连年下滑,劳资冲突存在加剧的趋势。至于国家在形式上对劳工保护的加强,应该理解为国家对频发的劳资纠纷事件的反应。这也能够帮助我们理解,为什么在劳工保护政策上相对发展较快的是工伤赔偿、拖欠工资和最低工资制度,而例如劳动合同、养老、医疗保险等方面则相对滞后。

工资增长趋势逆转的原因初探

上述对农民工劳动力供给结构的分析似乎暗示农民工工资的上涨是不可逆的,并且上涨速度只会越来越快,最终必然会威胁到资本的利润率。那么这又如何解释近年来农民工工资增长幅度连续下降到低于人均GDP增长率的水平呢?这就需要结合中国产业资本积累的情况来进行理解。下面本文就目前比较明显的几股趋势初步展开对这个问题的讨论。

1.投资率下滑直接导致劳动力需求相对下降,尤其是东部沿海地区

近年来中国经济最突出的现象是GDP增长率的连年下滑,与经济增长率下降互为因果的是企业利润率和投资率的下降,尤其是农民工就业比例最高的制造业和建筑业。不论背后的根本原因是什么,企业投资下降的直接效果就是劳动力需求下降,表现为不招或少招工人,甚至裁员和企业破产直接导致工人失业。

2.制造业内迁与农民工回流

据宋雪涛的分析(见“锌科技”微信公众号《中国产业大迁移》一文),汽车、化工、化纤、钢铁等中国传统制造业向中西部内迁的趋势并不明显,更多的是表现出强者愈强,弱者愈弱的集聚现象。但像通信设备、半导体、电子元件等中高端制造业则开始向中部主要二线城市内迁。

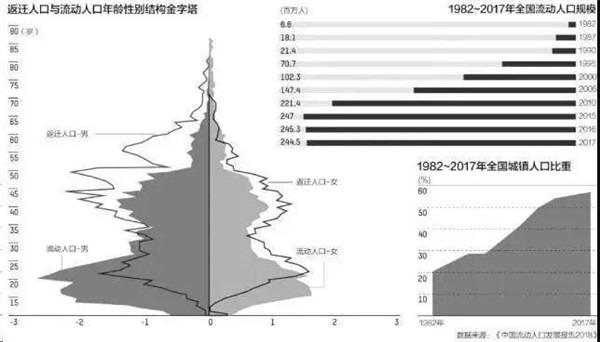

在东部沿海地区劳动力需求不振和中高端制造业内迁的双重因素作用下,农民工出现了明显的回流现象。根据《中国流动人口报告2018》,全国流动人口在16、17两年连续出现下降。另根据历年农民工监测报告,外出农民工中跨省农民工的比例从2008年的53.3%已经下降到2017年44.6%。在上一小节讨论农民工劳动力供给结构的时候,我们只提到了城乡的生活成本差距。但这个框架事实上还可以扩展为农村-本地城镇-外地城镇的三元结构。农民工在本地城镇务工的劳动力再生产成本要比去外省城镇务工来得低。这很可能是近年来农民工工资增长率低于人均GDP增长率的另外一个重要因素。从下图可以看出,返迁人口主要集中在45岁以上的中老年和达到适婚适孕年龄的女性。

产业内迁和农民工回流是一个可喜的现象,这将有利于缩小区域发展差距和缓解农村留守问题。但必须注意这背后最根本的驱动力是全局性的产能过剩所导致的产业危机。在回迁人口中很可能包含着较大比例的隐形失业人口。