引言:“被缚的鸷鸟”

万方在最近出版的书中说:“我认为繁漪是作者的化身,是那个被层层外壳包裹着的最真实的他,果敢阴鸷”,“我爸爸,终其一生都有一只鸷鸟在他心中扇动翅膀。他脆弱,胆子小,异常敏感,经常是悲观的,但同时又是凶猛的,热烈的,不达极致不甘休的。如果不加限制,任他自由地写作,他将两者同在,两个曹禺,互相依恋、纠缠、厮杀,甚至会到置对方于死地而后快的程度,然而有一刻,面面相觑,发现那突突突的搏动来自同一颗心。这难道不正是艺术最迷人之处嘛”。[1]“两个曹禺”的说法确实能给人以启示。本文讨论曹禺剧本的修改,也时时看到“两个曹禺”的互搏,从曹禺剧本删改的实际后果看,似乎胆小脆弱悲观的那个占了上风,将果敢阴鸷热烈的鸷鸟缚住了。但笔者更感兴趣的是,这个“自缚”“他缚”过程的历史逻辑。

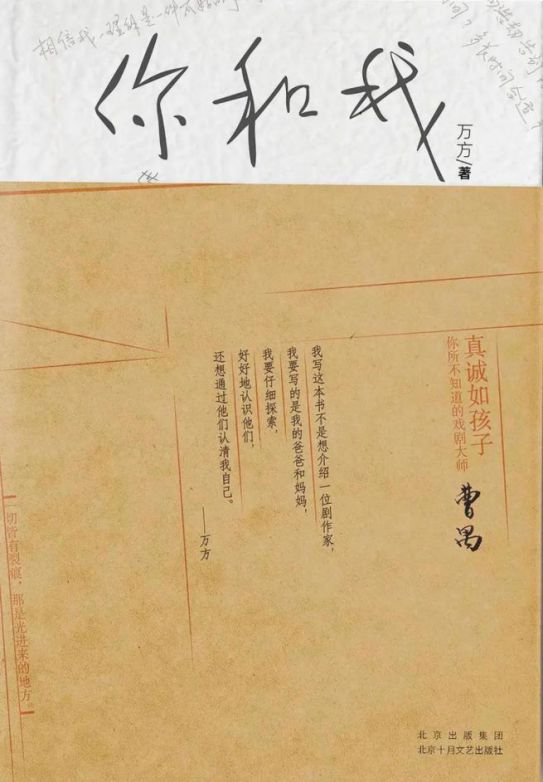

◉ 曹禺女儿万方为父亲而写的书:《你和我》,北京十月文艺出版社,2020年

先将《北京人》版本情况简单说明如下:1. 《北京人》剧本1941年初版至1950年第十版,基本保持不变。[2] 2. 开明书店1951年初版,1952年二版《曹禺选集》所收《北京人》,删改较多。3. 人民文学出版社1954年版《曹禺剧本选》所收《北京人》,沿袭1952年开明版的删改。4. 1962年人民文学出版社《曹禺选集》所收《北京人》,与1954年人文社版基本相同。5. 1984年四川人民出版社单行本发行《北京人》,还是以开明版(1952)、人文社版(1954)为准。6. 1996年花山文艺出版社出版《曹禺全集》,收录的是未被删改的初版本,但似乎影响力不如川版大。[3] 本文将《北京人》1949年文生版称为旧版,1954年人文社版称为新版。论文中讨论的修改以此旧新两版对比为依据。

1951—1952年,开明书店出版《曹禺选集》第一、二版[4],内收《雷雨》《日出》《北京人》,这是解放后曹禺对自己剧本首次做出的修改。1954年,人民文学出版社出版《曹禺剧本选》,曹禺隆重地写了一篇序言。在序言中, 曹禺“信誓旦旦”地宣称,他在1952年的集子中对作品做的大量删改是不必要的,“现在看看,还是保持原来的面貌好一些”,意味着对原先的删改进行了恢复,并表示“如果日后还有人上演这几个戏,我希望采用这个本子”[5],也就是以人民文学出版社的1954年版本为准。然而,就《北京人》的修改与“恢复”而言,曹禺的序言却更像是个“美丽的谎言”。《北京人》在1952年版中删去的大量内容,1954年版实际上并没有恢复,这些内容包括:1. 曾文清的人物小传中,对其外表、风度、修养的大量正面描写,有关其婚姻痛苦状况的三大段描述——这三段明确地解释了文清的颓唐是其绝望婚姻的直接后果。2. 曾思懿人物小传中带有作者强烈厌恶性倾向的大段描述。3. 袁圆、愫方小传部分内容。4.“北京人”(工匠)这个人物。这数种删改不但使人物性格逻辑有了变化,而且也引起剧作审美风格整体的变化。《北京人》旧版,“冷郁”“凄凉”有之,喜剧性和“暴力美学”有之,“现实”与“象征”的交错有之。剧本表现出来的是庄谐杂出的、有时候甚至是闹剧的特点,是曹禺尝试文体变化的一次“实验”。曾文清、愫方是曹禺哀静情感的外化,而“工匠北京 人”[6]、袁任敢父女则是曹禺身上“原始蛮力”的外化,正如“两个曹禺”的搏斗,在剧中构成巨大的张力,形成《北京人》一剧“静中有闹”“哀中有喜”的复杂风格特点。而新版将“工匠北京人”这一角色删去,实则将“两个曹禺”去除了一个,剧作的张力也随之消失,庄谐杂出的特点也被单一的“哀感”“静感”所代替。《北京人》经典化过程的“正剧化”,与1952—1954年版的巨量删改有着直接的关联。

新时期伊始,《北京人》“是曹禺解放前戏剧创作的高峰,无论它的思想还是艺术都标志着曹禺剧作的最高成就”[7] 开始逐渐在研究界取得共识。值得讨论的是,今天被当作经典的《北京人》,是1941年曹禺三十岁出头时候的初版,还是经历1952—1954年删改的新版?

◉ 曹禺著《北京人》,文化生活出版社,1941年

一

自传性:初版真正的主角是文清

1.文清懒于做一切事情的直接原因

《北京人》的剧本构思有着“大观园”的架构。[8]文清和愫方两心相悦而又不能明言于众,分明是《红楼梦》中宝黛曲折爱情的现代写照。曾思懿的精明能干与刻薄毒辣,与凤姐不相上下。就连配角陈奶妈,也会让人想到装疯卖傻实则心明如镜的刘姥姥。[9]曾家中秋节受到外人的逼债,也有点《红楼梦》“忽喇喇大厦将倾”的意思。《北京人》的主题之一,自然是有关爱情的痛苦与家族的衰败,这两者都带有强烈的自传性。江安时期的曹禺,正处于婚外恋 (与邓译生)甜蜜而婚内关系(与郑秀)痛苦的境遇中,《北京人》写作时的情感状态与曹禺此时个人生活有着直接的关联。但当事者本人和知情的朋友都讳莫如深[10] ,因此多数“见证”都出现在后来的回忆录中。[11] 曾文清身上有曹禺的影子是可以确证的,正如愫方是以方瑞为原型,曾思懿以郑秀为原型。我们强调其自传性,并非要一一对应地索隐,而是借此尽量贴切地去把握曹禺对主人公的态度。在旧版中,曹禺对文清欣赏而怜惜,对愫方则几近无原则地肯 定其受苦的品格,对曾思懿则无所顾忌地表露厌恶。这些态度“过火”的写作,在旧版中处处可见。而在新版中,则有了根本性的删改。

不是所有的剧作家都喜欢给剧中人物写小传,曹禺则乐此不疲。从初版中曾文清小传的长度、个人性格及成长史在其中展示的充分程度看,曾文清无疑是其时作者倾尽全力塑造的主要人物。文清小传第一句就赞美他“是个在诗人也难得有的这般清俊飘逸的骨相”,随后从言语风度各方面全方位肯定文清,“语音清虚,行动飘然”,“他的自然本色”,“一望而知”是“淳厚,聪颖,眉宇间蕴藏着灵气”,“他风趣不凡,谈吐也好,分明是个温厚可亲的性 格”。以上这些在新版中全部被删去。同样被删去的,还有小传的最后三段,此处照录如下:

他是有他的难言之痛的。

早年婚后的生活是寂寞的,麻痹的,偶尔在寂寞的空谷中遇见了一枝幽兰,心里不期然而有所憬悟,同声同气的灵魂常在寂寞中相通的。他们了解寂寞正如同宿鸟知晓归去。他们在相对无言的沉默中互相获得了哀惜和慰藉,却又生怕泄露出一丝消息,不忍互通款曲。士大夫家庭原是个可怕的枷。他们的生活一直是郁结不舒,如同古井里的水。他们只沉默接受这无可挽回的不幸,在无聊的岁月中全是黑暗与龃龉,想得到一线真正的幸福而不可能。一年年忍哀耐痛的打发着这渺茫无限的寂寞日子,以至于最后他索性自暴自弃,怯弱的沉溺在一种不良的嗜好里来摧毁自己。

如今他已是中年人了,那枝幽兰也行将凋落。多年瞩望的子息也奉命结婚,自己所身受的苦痛,眼看着十七岁的孩子重蹈覆辙。而且家道衰落,以往的好年月仿佛完全过去。逐渐逼来的困窘,使这懒散惯了的灵魂,也怵目惊心,屡次决意跳出这狭窄的门槛,离开北平到更广大的人海里与世浮沉,然而从未飞过的老鸟简直失去了勇气再学习飞翔,他怕, 他思虑,他莫名其妙地在家里踯躅。他多年厌恶这个家庭的,如今要分别 了,却又意外无力地沉默起来,仿佛突然中了瘫痪,时间的蛀虫,已逐渐耗了他的心灵,他隐隐感觉到暗痛,却又寻不出在什么地方。[12]

被尽数删去的这三段,至少从两个方面揭示了文清痛苦和自暴自弃的直接原因。首先,他的婚姻生活“郁结不舒”,跟妻子没有共同语言;其次,有着妻子之外的另外的感情寄托,与一枝幽兰“灵魂常在寂寞中相通”,但他们无法突破“封建枷锁”而结合。因而,文清“想得到一线真正的幸福而不可能”,于是在“忍哀耐痛”中“索性自暴自弃”,“怯弱地沉溺在一种不良的嗜好里来摧毁自己”。作者说得很清楚,是对婚姻幸福的无望,使文清以吸食鸦片来自我麻醉,实则是走上了自我毁灭之路。他的生命的壳是为婚姻的寂寞所蛀空的。虽然曾思懿也是来自“书香门第”,但她的兴趣似乎在金钱财物而不在诗词歌赋;她忙于操持整个大家庭,没有时间也没有能力和兴趣陪文清过诗情画意的艺术人生。

相应地,对曾文清婚姻的另一半曾思懿的描写,在旧版中作者的负面评价就要多得多,下面这些在新版中完全删去:

藉此想在曾家亲友中,博得一个贤惠的名声,但这些亲友们没有一个不暗暗憎厌她。狡诈的狐狸时常要露出令人齿冷的尾巴。她绝不仁孝(她恨极那老而不死的老太爷!)还夸口自己是稀见的儿妇;贪财若命,却好说她是第一等慷慨;暗放冷箭简直成了癖性,而偏爱赞美自己的口德;几乎是虐待眼前的子媳,但总在人前叹息自己待人过于厚道。有人说她阴狠,又有人说她不然,骂她阴狠的,是恨她笑里藏刀,胸怀不知多么偏狭诡秘;看她不然的是谅她胆小如鼠,怕贼,怕穷,怕死,怕一切的恶人和小小的灾难。因为瞥见墙边一棵弱草,她不知哪里来的怨毒,定要狠狠踩绝了根苗,而遇着那能蛰噬人的蜂蛇就立刻暗避道傍,称赞自己的涵养。总之,她自认是聪明人,能干人,利害人,有抱负的人,只可惜错嫁在一个衰微的士大夫家,怨艾自己为什么偏偏生成是一个妇道。[13]

在旧版中,曹禺对曾思懿的恶感是直接表露的。曹禺憎厌她的“绝不仁孝”“贪财若命”“阴狠”“笑里藏刀”,蔑视她的“胆小如鼠,怕贼, 怕穷,怕死”。除了这一整段,曾思懿小传中还说她“心里却藏着刀剑”,“从来不知道自省”,“周围的人都是谋害她的狼鼠。嘴头上总嚷着‘谦忍为怀’,而心中无时不在打算占人的便宜,处处较量着‘不能栽了跟头’”。这是一个既凶狠又怯懦的卑劣小人,具有鲁迅所批判的“兔子似的怯懦,狐狸的狡猾,狼的凶狠”,她与“醇厚”“聪颖”“灵气”的文清,在人品上构成强 烈的反差。这样,文清婚姻之不和谐是能为外人所感的,他的“失望”“悲哀而沉郁”都是可解的。

有意思的是,在新版中,曹禺删去了上述所引对曾思懿的负面评价,不再突出她既凶残又孱弱的“极恶”的一面,只突出她的狡猾和霸道。曹禺这样的变化,是主动的,也是被动的。就主动方面而言,从万方的书里可以确知,在写作《北京人》的当时,曹禺正和方瑞进行又甜蜜又危险的婚外恋,因而,曹禺很自然地将对合法妻子郑秀的厌烦憎恨惧怕等多种感情投射到曾思懿身上。到了1950年郑秀终于同意和曹禺离婚,曹禺和方瑞的关系合法了,也许他的怨恨也随之减退了吧。就被动方面而言,曹禺的修改有舞台效果的压力。在《北京人》演出史上,曾思懿始终是“最吃重”的角色,她吸引观众的是“精明泼辣的个性”[14] ,而不是曹禺所着力揭露的卑劣狡诈。

至于曾文清小传,曹禺在1952年所展开的大幅修改,也是个人主观因素和外界批评压力、政治压力的结果。1941年《北京人》上演之后,几乎所有的评论都无视文清婚姻的痛苦,而将他的无所作为、生命的空壳,归结为制度使然——这当然也是批评家们从曹禺的剧作中能够读到的。在初版剧本中,曹禺为文清作为“生命的空壳”找了一个五四启蒙主义框架中的解释:“这是一个士大夫家庭的子弟,染受了过度的腐烂的北平士大夫文化的结果。”初版出现于1940年代,那时封建礼教吃人的观念已经深入人心,所以《北京人》上演之初,批评家茅盾、胡风等人基本上都是沿着这条思路,将《北京人》作为“封建主义挽歌”来阐释。可以说,曹禺成功地引导了批评家,让他们忽视他创作动机中的个人成分,而将他的创作归入对封建主义批判的合流。这批判自然是真切的,但不是曹禺其时创作的全部动力。正如我们前面已经提到的,他原是要将文清的悲惨命运与曾思懿的卑劣人性做对比性关联。直至1952年,他才将曾文清的婚姻苦闷的三段尽数删除,并删掉对他的赞美之辞。这当然和解放后对于“小资产阶级个人主义”的批判有很大的关系[15] ,但更重要的原因则是处于共和国文化中心的曹禺,在个人生活道路的选择上已经和曾文清分道扬镳,因而在情感上有了挥刀斩“情丝”的可能。文清代表了曹禺所鄙夷的那种无能的“文人”(文官)阶层。

2.无可奈何花落去:社会转型中“文人”(文官)阶层的衰亡

曾文清的“无能感”不是虚构的,而是辛亥革命之后中国社会转型必然面临的问题。“在1911年废除帝制后”,中国的新精英们是那些能够在“新型职业”中如鱼得水的“银行家、记者、律师、家庭主妇、军官、女演员和医生”。[16] 这是“取代那些随着帝王时代儒家体系的消亡而破落的儒生——文官们”的“新兴社会阶层”。[17] 曹禺所写的《北京人》这个家庭,正是属于“破落的儒生——文官”这个阶层。《北京人》里曾家的男人基本上都属于无用的 “破落的儒生”。剧中老太爷曾皓,一生平庸,“一直在家里享用祖上的遗产,过了几十年的舒适日子”,“偶尔出门”,总是很快就躲回“北平闭门纳福”。[18] 曾文清还不如父亲,三十多岁的人,没有出过门。文清的独子曾霆也是个书呆子,没有任何主见。最有意思的是咋咋呼呼与文清性格截然相反的曾家女婿江泰,老丈人一眼就洞穿他的实质:“成天想发财,成天的做梦,不懂得一点人情世故,同老大一样,白读书,不知什么害了你。”[19]

所谓的“无能”“无用”,首先指的是掌握的“技能”、拥有的修养不具备“变现”的能力。琴棋书画、诗书礼仪是封建时代士大夫进身必备基本技能,而在这个已经变化的时代,这些已经产出不了“价值”。江泰评价曾文清善品茶,“他的舌头不但尝得出这茶叶的性情,年龄,出身,做法,他分得出这杯茶用的是山水,江水,井水,雪水还是自来水,烧的是炭火,煤火,或者 柴火”,但是这种修养并不会给他带来财富,因为“他不会种茶,他不会开茶叶公司,不会做出口生意”,于是江泰痛苦地发问“喝茶喝得再怎么精”“有什么用”;“好吃”“懂得吃”的江泰也是一样的无用,在列举了从“正阳楼的涮羊肉,便宜坊的挂炉鸭”到“杏花春的花雕”这些自己十分熟悉喜爱的美食佳酿后,他也只能自嘲“然而有什么用?我不会做菜,我不会开馆子。我不会在人家外国开一个顶大的李鸿章杂碎,赚外国人的钱”,不得不承认“我做什么,就失败什么。做官亏款,做生意赔钱,读书对我毫无用处”,就是个废物。这种文化批判里面还包含着某种对于工商社会的愤懑。当江泰说自己和文清“无用”的时候,对应的是“不会开茶叶公司”或者“不会开馆子”这样的实务的商业技能,而不是自己不懂得欣赏美,享受美。

◉ 北京人艺时的曹禺

然而,此时这种“美的欣赏力”已经“没有用”了,甚至这种“美的欣赏 力”会成为“原罪”。曹禺删改后的文清小传,就几乎将其文化修养作为无能的原因。新版《北京人》对文清的介绍只有三段,照录如下:

曾文清——思懿的丈夫——由右边卧室踱出。他是个瘦长个儿,穿着宽大的袍子,服色淡雅大方,举止,谈话,带着几分闲散模样。他面色苍白,宽前额,高颧骨,无血色的嘴唇,看来异常敏感,凹下去的眼眸流露出失望的神色,悲哀而沉郁。时常凝视出神,青筋微微在额前凸起。

他生长在北平的书香门第,下棋,赋诗,作画,很自然地在他的生活里占了很多时间。北平的岁月是悠闲的,春天放风筝,夏夜游北海,秋天逛西山看红叶,冬天早晨,霁雪时在窗下作画。寂寞时徘徊赋诗,心境恬淡时独坐品茗,半生都在空洞的悠忽中度过。

他又是为母亲所溺爱的。早年结婚,身体孱弱,小地方看去,他绝顶聪明,然而他给人的却是那么一种沉滞的懒怠之感。懒于动作,懒于思想,懒于用心,懒于说话,懒于举步,懒于起床,懒于见人,懒于做任何严重费力的事情。重重对生活的厌倦和失望甚至使他懒于宣泄心中的苦痛。懒到他不想感觉自己还有感觉,懒到能使一个有眼的人看得穿:“这只是一个生命的空壳。”他进了屋还在扣系他的夹绸衫上的纽袢。

不厌其烦地抄下这三段,是为了说明这个“定稿”的文清人物小传,对于文清的态度已经完全改变,旧版直接表达对其欣赏赞美怜惜的描述尽数删去;旧版把曾文清的婚姻恋爱的失败作为其消沉颓废的直接原因,新版将封建文化的毒害与文清之颓唐做因果关系连接,删节过的文清小传很容易让人得出结论:琴棋书画的修养成了“毒害”和“毁灭”文清的原因。这个因果关系中抽取了现代工商社会出现以后、传统精英阶层的消亡这个悲剧。

我们可以结合曹禺的个人史,来看他对这些失败人物的把握。曹禺曾经说过,曾皓、曾文清的身上有他父亲的影子。曹禺祖父和父亲的人生轨迹,颇能见出那个时代转型中的职业、政治的转化。按照《曹禺小传》的说法,祖父是湖北潜江一位清贫的乡村塾师,父亲万德尊因缘际会,借新派之势起飞:

因为正赶上清政府搞洋务,办新政的潮头,碰着了飞黄腾达的良机——享受官费的待遇,先入读改制后的两湖书院,接着被派往日本士官学校深造。回国后,定居天津,官至标统、宣化镇守使,直到获得中将军衔。黎元洪任总统时,还做过黎的秘书。不久,黎元洪倒台。万德尊也很快由一个没有实权的中将,变成了经营实业的寓公。[20]

从这个传记的梳理中看,曹禺的父亲万德尊赶上清末变革的顺风车,书院—留日—回国—进军队—辛亥后进总统府,很成功地由传统儒生转型为现代军人-文官,但在曹禺的记忆中,父亲并不“成功”,也不开心和幸福。黎元洪倒台之后,万德尊开始“经营实业”,其实不是什么工商业,而是做房东,靠房租的收入维持阔绰的生活。曹禺说父亲“有些软弱、善感。他有一手好文笔,能作诗,也能写对联,时而牢骚满腹,又像一个怀才不遇的落魄文人。他这一方面的性格,后来影响了我在《北京人》里所写的几个人物,譬如 曾皓、曾文清、江泰”[21] 。大体可以猜测,曹禺的父亲可能并无特别“远大”的治军治国才能,其志也不在此,其才能和爱好更偏向文人趣味。仕途的成功有一定的偶然性,大约与黎元洪的乡谊有点关系。由于“做官”经历不愉快, 曹禺的父亲经常教训孩子要自立,但千万不要去做官,最好去做医生。[22] 曹禺有一个大哥吸食鸦片,甚至连出外谋生的阅历都没有,曹禺曾经看见父亲向他下跪。这些曹禺个人的亲见亲闻,都是“文人-文官”[23] 生活在现代转型中的痛苦、无奈和不安。

“文官无用”的第二种表现,除了修养和才能的无法变现,还有对于现实公共事务的无法介入。曹禺本人对这种“文人-文官”的无用是有切肤之痛的。在对《日出》方达生的评价里,曹禺已经表达了自己的质疑和不满。他一再强调方达生不是《日出》里的英雄。方达生“是一个心有余而力不足的书生”,“是与我有同样书呆子性格,空抱着一些同情和理想,而实际无补于事的‘好心人’”。所谓“书呆子”,是“怀着一肚子的不合时宜,整日地思索斟酌,长吁短叹,末尾听见大众严肃的工作的声音忽而欢呼起来,空泛地嚷着要做些事情,以为自己得了救星,又是多么可笑又复可怜的举动”。曹禺说方达生是和自己“有些休戚相关”,其实文清又何尝不是和他休戚相关的。设想一下, 文清如果走出去,将自己的才能“变现”——普通一点,去做一个教师,通过教授诗文或艺术,来换取一定的金钱;能干一点,将自己的作品打造成有市场号召力的“艺术品”,换取巨额财产。这是现代社会能够提供给他的出路,曹禺自己走的就是教师-写作这条路。只要在这条路上走着,人就不会有无用之感。按照先哲的说法,人是政治的动物,即每个人都有参与公共事务的愿望和要求,如果不能参与,那么人是会“瘫痪”的。活在群体中获得认可,人就像一座房屋“在使用中才变得光亮,宛如高贵的青铜一般”,而文清则如“无人使用时”的房屋,“歪歪斜斜,最终倒塌”。[24] 哪怕像《北京人》中的考古学家袁任敢,虽不是靠营利性企业吃饭,但于现代社会分工当中差可凭借工资养家糊口,也能活得理直气壮,有声有色,而不像曾家男人活得像“耗子”。所以曹禺其时(1941年)对于文清的喜爱和批评都是真实的。批评的对象是包括自己在内的那种“好心”而无用,根本对付不了实际问题的“书呆子”。

曹禺写了“中华文化”所孕育的两个无用的子孙——文清和江泰,他们虽然无用,但文清的淳厚和富于才情,江泰的爽直和富于热情,也是这个文化孕育的。他们的无能,又是如此的“触目惊心”。这里也暗含着曹禺模糊的矛盾,那就是他既爱这个文化(文明),又时刻感受到这个文明的无力。放在当时日军侵华的背景中看,在这样一个盛行“丛林法则”的世界里,这些人无用了,萧条了,凋落了,曹禺对这种“贤者”(闲人)文化有他的钟情。到了1952年,随着自己身份的改变,他对曾文清“无用”的鄙弃,也是真实的,一如当年的珍爱惋惜。曹禺已经通过写作以及相应的教育、行政活动,确立了自己在社会生活中“有用”的地位[25] ,在个人自我认同上已经很难和文清一致了。曹禺删掉文清小传中那些颇有点自恋的赞美的话,是对自己和文清精神纽带的斩断,是一次自我新生。

二

“工匠北京人”形象的设置与删除

1.“工匠北京人”的设置

最初剧本中“工匠北京人”的设置,是作为文清这样孱弱的被文化束缚得无能无力的“北京人”(文化中国)的对立面出现的。曹禺曾经借袁任敢之口,对原始北京人的生活做了充满诗意的想象,表达了自己对原人的赞美和深刻向往:“这是人类的祖先,这也是人类的希望。那时候的人要爱就爱,要恨就恨,要哭就哭,要喊就喊,不怕死也不怕生,他们整年尽着自己的性情,自由地活着,没有礼教来拘束,没有文明来捆绑,没有欺诈,没有阴险,没有陷害,没有矛盾,也没有苦恼,吃生肉,喝鲜血,太阳晒着,风吹着,雨淋着,没有现在这么多人吃人的文明,而他们是非常快活的。”[26] 这一“人类的希望”的舞台落实,靠的是一个“工匠北京人”。这一仿佛“从天而降”的巨人 一样的“工匠北京人”,从上演之初就受到各种批评和质疑,并在1952年的大改中被彻底删除,再没有恢复。这一删除是作家基于现实政治的压力而做出的自我伤害,还是有更为复杂的个人与公共的、历史与文学的往返互动,甚至包含着作者最初的大胆的创造与最后殊途同归的意义达成?

![]()

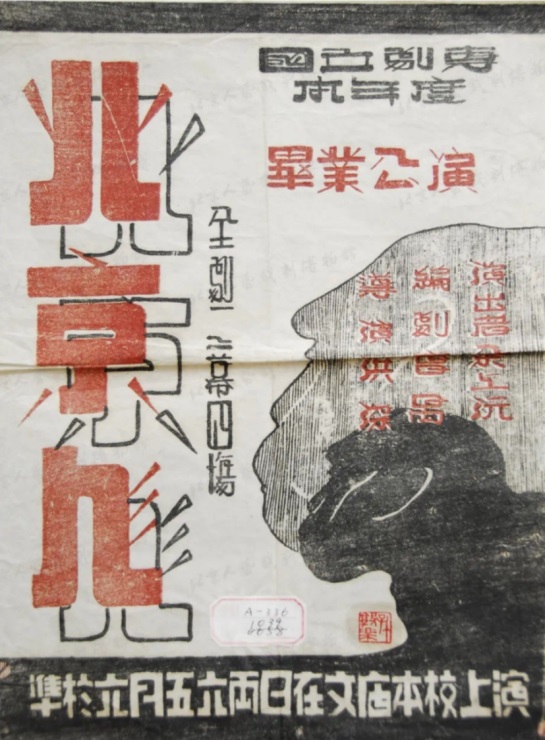

◉ 1942年国立剧专在江安文庙演出《北京人》宣传海报

笔者翻检1941年的重庆、香港《大公报》等报刊,简要整理了“工匠北京人”在舞台上出现的情况。1941年10月24日,《北京人》在重庆抗建礼堂由中央青年剧社首演,张俊祥导演;一个月后,1941年11月29日,由章泯导演的另一台 《北京人》在香港首演。现在能看到的相关评论和演出公告中,两次“首演”舞 台上都有“工匠北京人”这一角色。27 从目前找到的资料看,最早把“工匠北京人”从舞台移除的,是1944年5月20日《北京人》由燕京大学学生社团在燕京大学上演时,“剧中之‘北京人’,决根据作者修正意见不出场”[28] 。1957年蔡骧首次排《北京人》,根据作者的安排去掉了“工匠北京人”这一角色。1957年北京人艺排演《北京人》,也没有“工匠北京人”的消息。直到1987年人艺复排《北京人》,这个形象也没有恢复。就是说,“工匠北京人”在新中国的舞台上从来没有出现过,而且主要是根据曹禺1954年的“定本”来决定的。

2.“蛮性的遗留”

曹禺是一个“听话”的艺术家,但如万方所言,他的心中始终有一只鸷鸟,有着创造的冲动和自由意志,体现在那些难以明确辨析其是非对错的人物,也体现在无法具体把捉的超越于剧中人物的“力量”。那力量既是“渺茫不可知的神秘”,又可能是“一种可怕的黑暗势力”,但也可以是“拥有光明和生机的”[29] ,甚至是“可以炼钢熔铁,火炽的”“原始蛮力”。“工匠北京人”的设计,就是他心中鸷鸟飞腾的又一尝试,是他蛮性遗留的爆发,又是其天才的想象、别样的戏剧构型的一个重要尝试。

如果把曹禺的写作放在一个连续的视野中考察,就会发现“蛮性的遗留”及“复杂而又原始的情绪”“对曹禺创作的影响”,“由《雷雨》开始的对原始生命力的憧憬向往在曹禺后来的几部作品中一样存在”。[30] 关于《雷雨》里 面没有写进去的“第九个角色”,“称为‘雷雨’的一名好汉”,曹禺说,那 个“总是在场”“操纵着”剧中人物的可以称为“雷雨”的神秘力量,不可能在舞台上真的“用一个一手执铁钉,一手举着巨锤,青面红发的雷公”来表 现,因而只能显现为最初隐隐于天边,最后炸响于庭院的大雷雨。同样的, 《日出》当中“时时操纵着”众多人物之行动与情绪的“金八”,也是“无影无踪”的,但又随时让人感受到他作为“黑暗势力”的存在。像这样不可知的却又让剧中人物躲无可躲的力量,研究者们多会类比于希腊悲剧中的“命运”,但亦可看作作家对于不可知的蛮力的无由的迷恋。这种蛮力,许多时候 是暧昧的(吕荧用的术语是“‘性和力’的复合”),也因暧昧而更富于舞台阐释的可能性。

◉ 《北京人》话剧剧照,北京人民艺术剧院1957年

在曹禺喜爱的人物身上,这种蛮性的遗留时时显形。作为剧作家的曹禺起笔之初,便用原始蛮力来刻画周萍。《雷雨》初版周萍小传中,描述他是 有着“一种可以炼钢熔铁,火炽的,不成形的原始人生活中所有的那种‘蛮力’”[31] ,但是因为长久的“郁闷”,也因为教育的提炼,这些原始的蛮力已经消去,剩下的是“怀疑的,怯弱的,莫名其妙的”,又是“精细而优美”的形态。[32] 由此可见,处女作《雷雨》当中就跳动着一个原始人的影子[33] ,原始蛮力是曹禺想象力和创造力的一个主导源头,是他作为“鸷鸟”的力量源泉;只是这原始人的蛮力暂时寄居于孱弱者身上(周萍),而到了《原野》,就以 疯狂复仇者的“强者”形态复现(仇虎)。在描述仇虎外貌时已经用到了“猿 人”这个形象。[34] 直到《北京人》中的“工匠北京人”,作家才给自己心念多年的原始蛮力赋予“真身”——以“猿状巨人”现身舞台。

3.希望之恣意与落实之局促

1929年12月2日,裴文中“在周口店发现了北京猿人的第一个头盖骨,从而揭开了人类发展史上重要的一页。猿人(直立人)被当时人类学界承认为最原始的人类,确立了直立人为人类发展史的第一个阶段”[35] 。权威专家吴汝康 的这个看法,基本上代表了学术界对裴文中1929年发现的定评;此后至今九十年间,关于“直立人”和“智人”的连续性和替代性的问题一直未有定论。

但1929年周口店北京(猿)人的发现,对科学地解释人类的起源,对中国人加强民族认同有很正面的意义。从当时考古学发现来看,“北京人是已发现的人类化石中之年代最远者”[36] ,几乎可以作为中国人,甚至是人类的祖先。曹禺设置人类学家袁任敢、设置“工匠北京人”大约和这些发现有关[37] ,这里自然包含着民族自豪和自尊。《北京人》的写作时间,是中日战争进入相持阶段的1940年,中国大片的领土沦陷,身处重庆的曹禺,不能不感受到“亡国”的压力。在更偏远的昆明,抗战时期的闻一多曾发出不能再做“天阉”的民族的怒吼。1939年曾被闻一多邀请前往昆明导演《原野》的曹禺,在《北京人》剧本中设置具有原始蛮力的“工匠北京人”,或许也在为中华民族避免“天阉”指示一条“力”的道路。作为“希望”出现的“工匠北京人”具有与“希望”相关的正面的各种品质,无论是体型、行动力还是正义感。

我们先来看“工匠北京人”作为“未来”和“希望”的一面。首先,他的体型具有曹禺想象[38] 的原始人高大、威猛、强悍的特点:

蓦然门开,如一个巨灵自天而降,陡地出现了这个“猩猩似的野 东西。”

他约莫有七尺多高,熊腰虎背,大半裸身,披着半个兽皮,混身上下毛茸茸的。两眼炯炯发光,嵌在深陷的眼眶内,塌鼻子,大嘴,下巴伸出去有如人猿,头发也似人猿一样低低压在黑而浓的粗眉上。深褐色的皮肤下,筋肉一粒一粒凸出有如棕色的枣栗。他的巨大的手掌似乎轻轻一扭便可掰断了任何敌人的脖颈,他整个是力量,野得可怕的力量,充沛丰满的生命和人类日后无穷的希望,都似乎在这个人身内 藏蓄着。[39]

曹禺描写他“整个是力量”,是“野得可怕的力量”,他的身上藏蓄着 “充沛丰满的生命和人类日后无穷的希望”,尤为重要的是“他的巨大的手掌似乎轻轻一扭便可掰断了任何敌人的脖颈”。他果敢、有判断力,活得快活, 具有很强的行动力。这是“工匠北京人”的事关未来与希望的正面观感。

◉ 1987年4月,曹禺给《北京人》剧组讲课

但另一方面,这个人物却又是“哑巴”,不能自我表达,也不能与人交流,这就使他具有某种笨拙的“原始性”和“落后性”,很难成为“希望”和“未来的方向”。这是剧本设计之初就存在着的矛盾。从舞台呈现看,他是突兀、生硬而奇怪的。这个看起来非常高大——像一座小山一样,肌肉也 十分发达,给人一种威慑感的巨人——却是个哑巴。他笨拙而不讨喜,“不会说话”“暴躁”“了无笑容”“笨重”,并非袁任感口中原始“北京人”充满生机的精神状态;曹禺用“北京人”去想象一种焕发的生命力,可是他又用这么具体的一个笨拙呆滞而无言沉默的——“工匠北京人”来描摹“现存”的北京人。这个矛盾是意味深长的。考古队里面的机器工匠本应当是心灵手巧的,然而在外形与言辞表达上确实是笨拙、粗鲁的。与曾家曾皓、曾文清这一脉的文弱柔和,恰成一种对比,而沟通几乎又是不可能的。从曾家这一面而言,他们把他视为异物,最初面对他的时候是惊悚的。曹禺写了他们的“相遇”之时的错愕,“北京人”转过头,“第一次温和地露出狞笑, 大家竦然望着他。曾皓痴坐如同得了瘫痪”。[40] 舞台现实版“工匠北京人” 的“失灵”,造成曹禺与“工匠”的双重失语。一方面是,“工匠北京人”的沉默失语,是符合曹禺所见“工人”的实际状况的,虽然外形与力量“巨大”,但是精神世界包括自我表达还未成型;另一种失语是曹禺的,曹禺捕 捉到“工匠”与士大夫文化不同的精神气质,可是他没有办法用这些劳工“北京人”的语言来表达,因为这样的语言和他的这一套士大夫的语言是脱钩的,他还无法用文字还原出来。这两方面的失语,使得这个“工匠北京人”实际的表现状态和袁任敢所宣扬的原始北京人敢爱敢恨那种痛快之间有 一种落差。那种想象中的痛快,在舞台落实中却是滞涩的。“工匠北京人”的笨拙失语又加强了“滑稽”色彩,并不能达到作者以蛮力焕发民族生命力的深层吁求。

就戏剧构架而言,曹禺安排“工匠北京人”的三次出场都有点“怪异”,有批评意见指出第一次“有点胡闹”,第二次“根本不需要他”,第三次“觉得是个奇迹”。[41] “工匠北京人”最后带领愫方和瑞贞离开曾家的做法,有点 类似于被尼采批评的古希腊悲剧中的“机械降神”。按照尼采的说法,在欧里庇得斯的悲剧的结束部分,会有神灵出场“向观众妥善安排他的英雄的归宿”,尼采称之为“机械降神”。[42] 机械降神所以为尼采所不屑,乃是由于剧情安排的笨拙,不像埃斯库罗斯或索福克勒斯“把剧情的全部必要线索,好像无意中交到观众手上”[43] 那么自然。